筑牢社會發展 “安全閥”:社會穩定風險評估的實踐與價值探析

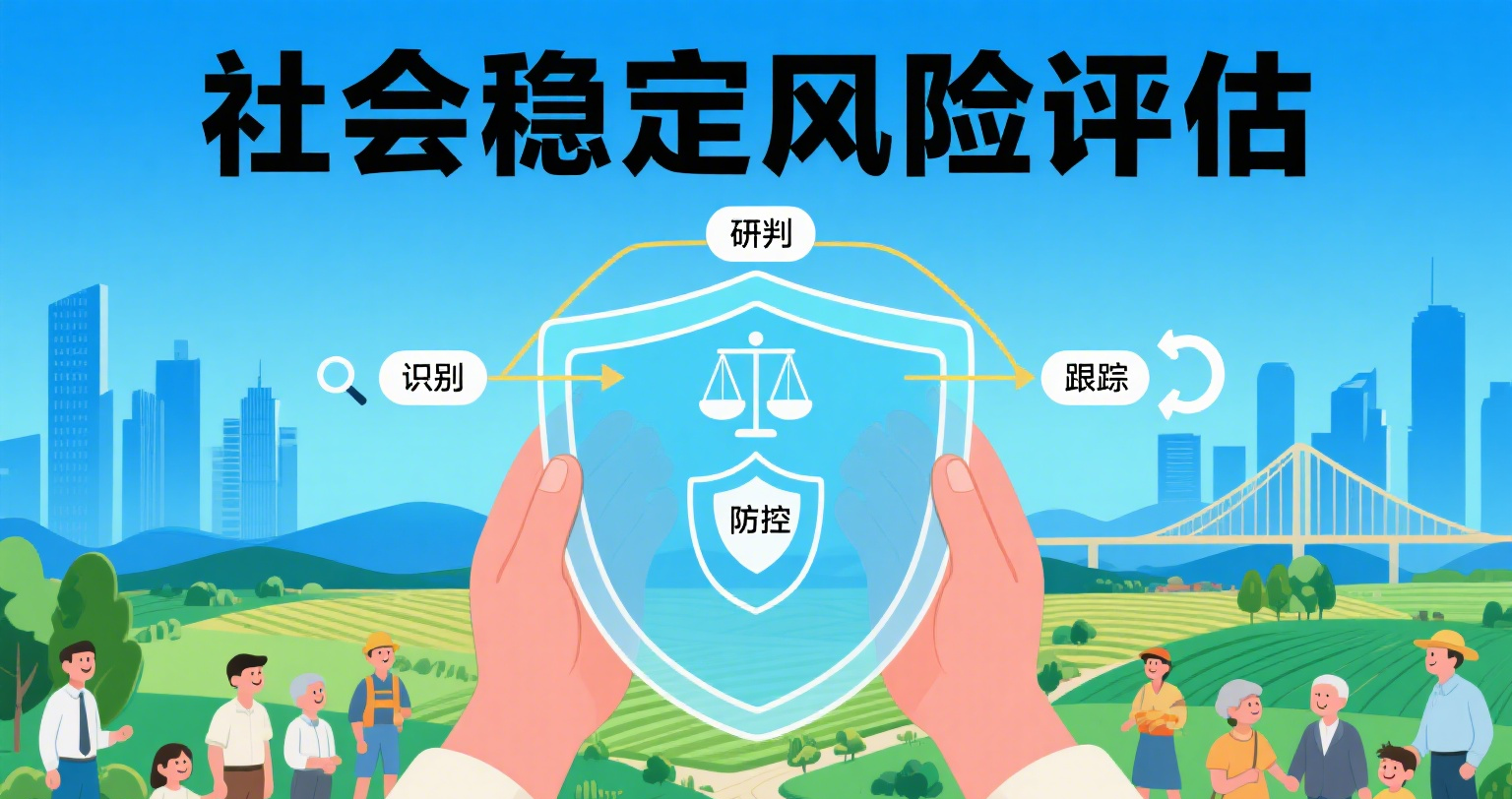

社會穩定是國家發展的基石,是人民幸福的前提。在經濟轉型、社會結構調整的關鍵時期,各類政策出臺、項目推進、改革深化都可能伴隨潛在風險,稍有不慎便可能引發矛盾沖突,影響社會和諧。社會穩定風險評估(以下簡稱 “穩評”)作為預防和化解社會風險的重要制度工具,正逐漸成為國家治理體系中不可或缺的一環。它通過科學識別、精準研判、有效防控風險,為社會發展裝上 “安全閥”,為政策落地鋪上 “緩沖墊”。

一、社會穩定風險評估:從 “被動應對” 到 “主動防控” 的治理升級

社會穩定風險評估并非憑空出現,而是源于對社會治理規律的深刻把握。過去,部分地區在推進重大決策或項目時,因缺乏對群眾訴求的提前預判,往往陷入 “項目上馬 — 矛盾爆發 — 被迫停工” 的困境,不僅造成資源浪費,更損害了政府公信力。例如,某地區曾因未充分評估環保風險盲目推進化工項目,引發周邊群眾集體抗議,最終項目擱置,還需投入大量精力化解矛盾。此類教訓讓 “風險前置” 的理念逐漸深入人心。

社會穩定風險評估的核心邏輯,是將 “事后處置” 轉向 “事前預防”。它以重大決策、重點項目、重要改革等為評估對象,通過收集民意、分析矛盾、研判影響,系統識別可能引發群體性事件、信訪維穩等風險的因素,并提出防控措施。從性質上看,穩評既是一項科學性工作,需運用社會學、管理學、統計學等專業方法;也是一項群眾性工作,需暢通民意表達渠道,確保群眾知情權、參與權、監督權。這種 “科學 + 民主” 的雙重屬性,讓風險評估更具針對性和公信力。

二、穩評的實踐路徑:全流程覆蓋,多維度發力

有效的社會穩定風險評估離不開規范的流程和多元的參與。其核心環節可概括為 “識別 — 研判 — 防控 — 跟蹤” 四個階段,形成閉環管理。

在風險識別階段,評估主體需通過實地調研、問卷調查、座談會等方式,全面收集利益相關群體的訴求。例如,在城市拆遷項目評估中,需重點關注拆遷補償標準、安置方案、就業保障等群眾最關心的問題,避免因信息不對稱導致誤解。同時,還要結合政策背景、歷史數據、類似案例,排查潛在風險點,如政策合法性爭議、經濟利益沖突、環境影響擔憂等。

風險研判階段則需要對識別出的風險進行量化和分級。通過建立風險指標體系,對風險發生的可能性、影響范圍、危害程度進行評估,劃分高、中、低風險等級。例如,涉及數萬群眾切身利益的民生政策調整,若存在補償標準不合理的問題,可能被列為高風險,需優先制定化解方案;而局部區域的小型設施改造,風險等級較低,可簡化防控措施。

風險防控階段是穩評的關鍵,需針對高、中風險點制定具體措施。例如,對政策不完善引發的風險,可通過修訂方案、補充聽證等方式完善程序;對利益沖突類風險,可建立協商機制,推動政府、企業、群眾多方達成共識;對情緒疏導類風險,可通過宣傳解讀、心理咨詢等方式緩解群眾焦慮。值得注意的是,防控措施需明確責任主體和完成時限,避免 “紙上談兵”。

風險跟蹤階段則貫穿政策實施或項目推進的全過程。通過動態監測風險變化,及時調整防控措施,確保風險始終處于可控范圍。例如,某新能源項目在施工中因噪音問題引發周邊居民投訴,評估團隊通過補充隔音設施、調整施工時間等措施,迅速化解了矛盾,保障了項目順利推進。

三、穩評的價值:從 “防風險” 到 “促發展” 的雙重意義

社會穩定風險評估的價值不僅在于 “防風險”,更在于通過風險防控推動社會治理提質增效,實現 “穩大局” 與 “促發展” 的雙贏。

從社會治理層面看,穩評是提升政府決策科學性的重要手段。它倒逼政府在決策前更注重民意考量,減少 “拍腦袋” 決策,讓政策更貼合實際需求。例如,某地在制定學區劃分政策前,通過穩評發現部分區域存在 “入學難” 爭議,隨后調整劃分方案,新增公辦學校資源,得到群眾廣泛認可。這種 “問計于民” 的決策模式,既降低了維穩壓力,也提升了政府公信力。

從經濟發展層面看,穩評能減少因風險爆發導致的成本浪費。一個項目若因風險防控不到位被迫停工,不僅會造成巨額經濟損失,還可能影響投資環境。而通過穩評提前化解風險,可保障項目順利推進,為經濟發展營造穩定環境。例如,某工業園區在招商前通過穩評排查出環保標準不明確的問題,提前完善環評流程,避免了后續企業入駐后的合規性爭議,吸引了更多優質企業落地。

從民生保障層面看,穩評是維護群眾利益的 “保護傘”。它讓群眾的訴求在決策前得到重視,避免政策 “好心辦壞事”。例如,在養老金調整、醫保政策改革等民生領域,穩評通過收集不同收入群體、不同年齡層次的意見,推動政策向弱勢群體傾斜,讓改革發展成果更公平地惠及全體人民。

四、挑戰與展望:讓穩評真正 “落地生根”

盡管社會穩定風險評估已在全國范圍內推廣,但實踐中仍面臨一些挑戰。例如,部分地區存在 “重形式、輕實效” 的現象,評估報告流于表面;部分評估主體專業性不足,風險識別不全面;還有些地方群眾參與渠道不夠暢通,民意表達不充分。這些問題都可能導致穩評效果打折扣。

推動穩評提質增效,需要從制度、技術、理念三方面發力。在制度上,需完善穩評法規體系,明確評估主體、范圍、責任,避免 “誰決策誰評估” 的既當裁判又當運動員的問題;在技術上,可運用大數據、人工智能等技術,提升風險識別的精準度和效率,例如通過輿情監測平臺實時捕捉群眾關切;在理念上,需強化 “風險防控是政績,不是負擔” 的認識,讓穩評成為各級政府決策的 “必選項” 而非 “可選項”。

社會穩定風險評估,本質上是國家治理能力現代化的體現。它讓發展更有溫度,讓決策更有精度,讓穩定更有保障。在未來的社會發展中,只有持續完善穩評機制,才能筑牢社會穩定的基石,為中國式現代化建設營造更加安全、和諧的環境。

-

社會穩定是國家發展的基石,是人民幸福的前提。在經濟轉型、社會結構調整的關鍵時期,各類政策出臺、項目推進、改革深化都可能伴隨潛在風險,稍有不慎便可能引發矛盾沖突,影響社會和諧。社會穩定風險評估(以下簡稱...2025-08-07 14:44:42

-

社會穩定風險評估是公共決策中的一項重要環節,旨在預測和評估某一政策、項目或事件可能對 社會穩定 帶來的風險,從而做出科學合理的決策,以維護社會的和諧穩定。本文將圍繞社會穩定風險評估的核心要點展開討論。...2025-08-06 09:35:24

-

德國社會學家烏爾里希·貝克認為當前社會的現代性正從古典工業社會的輪廓中脫穎而出,正在形成一種嶄新的形式風險社會在這種情形下,政府任何的決策和實施都貫穿著一定的風險,征收與群眾利益息息相關,如果不進行社...2025-07-31 09:35:17

-

新時代背景下,我國社會結構深刻變動、利益格局深刻調整、思想觀念深刻變化,各類潛在的社會穩定風險呈現出復雜性、多樣性、關聯性增強的新特點。社會穩定風險評估作為預防和化解社會矛盾、維護社會和諧穩定的重要手...2025-07-30 15:06:55

-

社會穩定風險評估,是指與人民群眾利益密切相關的重大決策、重要政策、重大改革措施、重大工程建設項目、與社會公共秩序相關的重大活動等重大事項在制定出臺、組織實施或審批審核前,對可能影響社會穩定的因素開展系...2025-07-30 09:35:51

-

社會穩定風險評估的概念:重點建設項目社會穩定風險評估是指與人民群眾利益密切相關、影響面廣、容易引發社會穩定風險的重點建設項目在審批審核和組織實施前,對可能影響社會穩定的直接和間接因素開展系統的調查、研...2025-07-29 09:35:40

-

社會穩定風險評估,是指與人民群眾利益密切相關的重大決策、重要政策、重大改革措施、重大工程建設項目、與社會公共秩序相關的重大活動等重大事項在制定出臺、組織實施或審批審核前,對可能影響社會穩定的因素開展系...2025-07-28 10:30:42

-

社會穩定是國家發展的基石,是人民幸福的前提。在經濟社會轉型期,各類矛盾與風險交織疊加,從重大項目落地到政策制度調整,從公共服務供給到突發公共事件應對,任何環節的疏漏都可能引發連鎖反應,影響社會大局穩定...2025-07-22 14:36:10

-

經濟發展和社會穩定是中國面臨的兩大問題。2012年黨中央提出“建立健全重大決策的社會穩定風險評估機制”,但目前這項制度尚未完善及落實。本文研究了社會穩定風險評估的對象、內容和具體步驟,對于如何確定穩定...2025-07-22 11:25:17

-

在社會不斷發展進步的過程中,各類重大決策、項目建設與政策調整層出不窮,這些舉措在推動經濟社會發展的同時,也可能潛藏著影響社會穩定的風險。社會穩定風險評估作為一項重要的預防性工作,通過科學、系統的方法識...2025-07-21 13:54:34

-

電話:0513-85322098

電話:0513-85322098 -

-

地址:南通市崇川區崇川路58號6幢A2005-A2008室

地址:南通市崇川區崇川路58號6幢A2005-A2008室